Werdegang I 2001 – 2006 (Michael Kienzle)

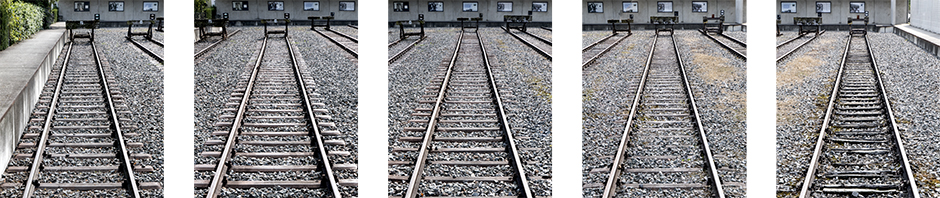

- Zug nach Theresienstadt (2004)

Update der Wand der Namen & Neugestaltung der Informationstafeln 2022 / 2023

Werdegang I 2001 – 2006 (Michael Kienzle)

Update der Wand der Namen & Neugestaltung der Informationstafeln 2022 / 2023

Es gibt keine bevorstehenden Veranstaltungen.

sind sehr herzlich erbeten. IBAN:

DE82 6005 0101 0002 6058 43