Der Killesberg 1939 – 1942

Der Volkspark

Der Killesberg-Park war bis in die 1930er Jahre ein Steinbruch-Gelände. 1935 erhielt Stuttgart den Zuschlag für die 3. Reichsgartenschau. Die Stadt sah darin eine Gelegenheit, sich im NS-Staat mit einem „reichswichtigen” Projekt als „Großstadt zwischen Wald und Reben” zu präsentieren. Trotz rüstungsbedingter Einschränkungen konnte die Schau am 22. April 1939 eröffnet werden. Sie wir für die Stadt ein außerordentlicher Erfolg und gilt im kollektiven Gedächtnis mit Blumenparadies, Lichtspektakeln und Veranstaltungen als Höhepunkt jener Jahre.

Die Deportationen

Im Herbst 1941 wurde der Volkspark zum Sammellager: Stuttgart war einer von 16 Ausgangsorten der ersten Deportationswelle von jüdischen Deutschen. Die Staatspolizei-Leitstelle zwang die Jüdische Gemeinde, für eine als Umsiedlung getarnte Deportation am 1. Dezember tausend Menschen zu benennen. Aus dem ganzen Land wurden ab dem 27. November unter Polizeibegleitung Menschen auf den Killesberg verschleppt. Als Lager fungierten die Ausstellungshallen; Kontrollen und Visitationen fanden in der sog. Ehrenhalle des Reichsnährstands statt. Die Deportation führte vom Inneren Nordbahnhof ins Lager Jungfernhof bei Riga. Viele Menschen starben dort unter furchtbaren Bedingungen oder wurden Ende März 1942 bei einem Massaker im Wald von Bikernieki erschossen.

Eine zweite Deportation brachte am 26. April 1942 441 Jüdinnen und Juden aus Württemberg, Hohenzollern und Baden ins Transitghetto Izbica im Distrikt Lublin, die dann in den Vernichtungslagern Majdanek, Sobibor und Belzec ermordet wurden. Niemand überlebte. Wieder befand sich das Sammellager im Volkspark, dieses Mal in der beim Feuerbacher Eingang gelegenen „Ländlichen Gaststätte”. Die Park-Saison 1942 wurde exakt am Tag der Deportation eröffnet.

Sammellager einer dritten Deportation am 22. August 1942 mit tausend vorwiegend älteren Menschen waren erneut die Hallen beim Haupteingang. Die Deportierten wurden ins KZ Theresienstadt verschleppt, viele von dort in Vernichtungslager. Aber auch in diesem Sommer herrschte nochmals Hochbetrieb im Volkspark, der zunehmend als Nutzgarten diente. Die Gebäude im Gartenschaugelände wurden bis Kriegsende weitgehend zerstört.

Das Erinnern 1945 bis heute

Das Gedenken

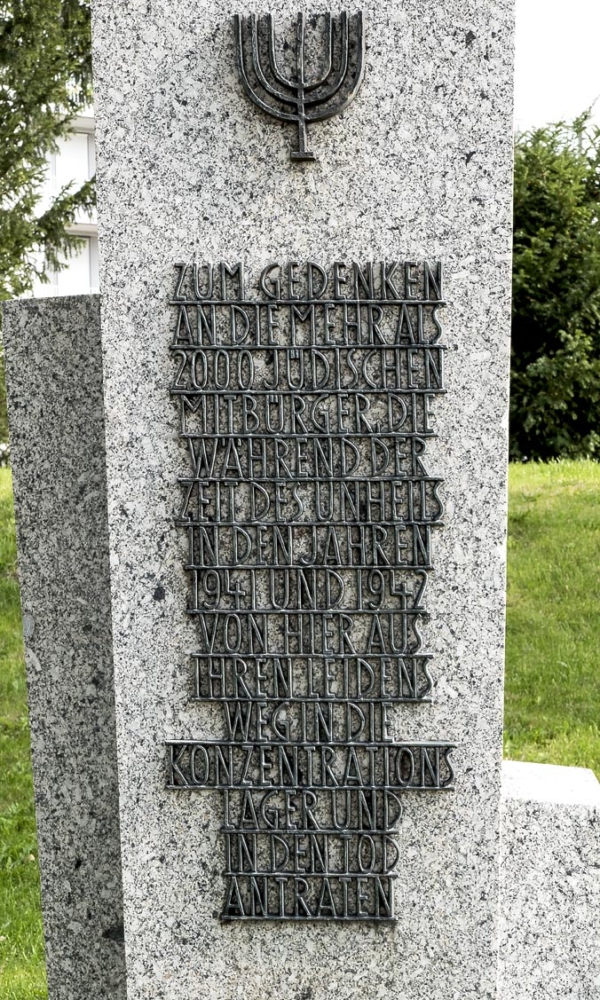

Schon 1950 fand auf dem Killesberg wieder eine Gartenschau, 1961 eine Bundesgartenschau statt. Offiziell kam die Funktion als Sammellager 1941/42 nicht zur Sprache, obwohl die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bereits Anstöße für einen Gedenkstein gegeben hatte. Dieser wurde erst 1962 nach einem Entwurf des Bildhauers Ludwig Albrecht von Hauff realisiert; Stadt und Jüdische Gemeinde hatten Text und Standort abqestimmt. Bei der Einweihung am 24. Juni 1962 erklärte Landesrabbiner Dr. Bloch, „der Stein solle erinnern, mahnen und die Herzen aufwühlen”. Seit 1989 finden regelmäßig am 1. Dezember, dem Jahrestag der ersten Deportation, Gedenkfeiern statt.

.

Am 14. Juni 2006 wurde an den Deportationsgleisen des Inneren Nordbahnhofs in der Otto-Umfrid-Straße die Gedenkstätte „Zeichen der der Erinnerung” der Öffentlichkeit übergeben. Dort sind auf einer Wand die Namen der Opfer der Deportationen festgehalten.

„Der Gedenkstein hier am Killesberg verschleiert mehr als er enthüllt, was für Gräuel hier von den Nazis und ihren Helfershelfern bei der Deutschen Reichsbahn inszeniert wurden.“

→ Rede von David Friedrich Elsäßer am 01.12.2008

Mit diesen Worten bei der Gedenkfeier am 1. Dezember 2008 zielte der evangelische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, David Friedrich Elsäßer, auf die Formulierung auf dem Gedenkstein: „… während der Zeit des Unheils…“ Wie wenn ein Schicksal zugeschlagen hätte. Die Täter werden nicht benannt. Mir wurde klar: Über das verbrecherische Geschehen muss konkret informiert werden. Ich entschloss mich zu einem Vorschlag an die Stadt Stuttgart, die für die Gedenkstätte verantwortlich ist, und suchte dafür Unterstützung bei Experten und Engagierten in der Gedenkstättenarbeit. So entstand die Initiative Gedenkstätte Killesberg, die im März 2009 den Vorschlag machte, im Rahmen der Neubebauung des ehemaligen Messegeländes dem Gedenkort mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Stadt Stuttgart bat uns um einen Entwurf. Auf Vorschlag von Professor Roland Ostertag haben wir Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste für einen Wettbewerb gewinnen können. Aus 13 Entwurfsarbeiten entschied unsere Jury sich für den Entwurf „Erinnerungskörper“ der Künstlerin Ülkü Süngün.

Zitat aus der ausgezeichneten, umfassenden und reich bebilderten Geschichte des Gedenkens am Gedenkort Killesberg verfasst von Fritz Röhm, veröffentlicht im Sommer 2018 . → Gedenkort-Killesberg-Geschichte-des-Gedenkens

Detail-Info auch auf stuttgart.de

| ← Keplerstr. 7 | → König-Karl-Straße 45/47 |